Nゲージ スハシ29103〜(スロシ38005〜) / スシ28101・103〜(スシ37800) / マシ29105〜(スシ37810〜)

K0457 スハシ29 103〜(スロシ38005〜) 組み立てキット [\3,900+税] 【2021年7月発売】

二等座席と食堂の合造車スロシ38000形として製造された車両のうち、車体裾のリベットが1列のスハシ29 103〜106(スロシ38005〜38014)を模型化。

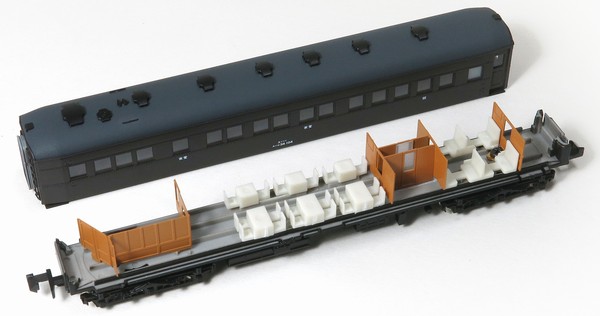

写真は、急行「日本海」で使用されたスハシ38 104(ぶどう色1号)としての組立例です。

調理室窓枠は上写真のように、開状態としても組めます。

●和式客車化されたスハ88・スロ88の交換用窓枠や、旧製品にはなかったスハシ38 104の鋼製プレス扉も付属するので、登場時のスロシ38005〜も含め、多様な形態で製作できます。

●従来製品よりも調理室側の側板を長くすることで、妻板側面の縦リベットまで再現するなど、外観が向上。

(この構造のため、プラ妻板の雨樋管(縦樋)外側を削る必要があります)

●車内通路などの仕切が付属。

また、プラ内装部品「K4013 食堂車テーブル・イス」「K4005 普通車用ボックスシート」を取付けています。

●スハシ29 103〜は、旧キングスホビーでも製品化していましたが、最近の客車製品と同様、組み立てやすさ向上などの改良も行っています。

・車体と屋根をネジ止めも可能な構造。(ネジは別売)

・車体外板と内板の貼り合わせの際の位置決めガイドを設けるなど、組み立てやすさにも配慮。

●本製品はハンダ付け推奨ですが、瞬間接着剤・ゴム系接着剤の併用でも組立てできます。

●側板デッキ閉塞部の曲げ部に、Pカッター(プラスチックカッター)でスジ掘りが必要ですが、周囲のランナーに位置決めガイドを付けています。

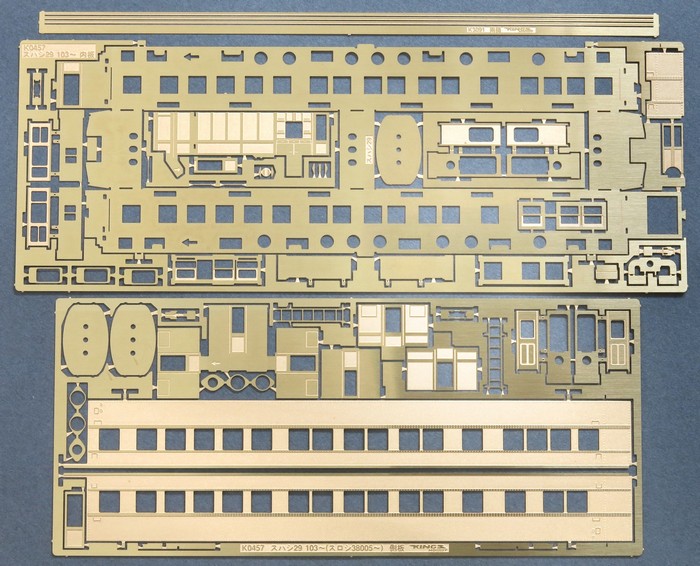

また、スジ彫り練習用板(下写真左上の、側板端部に似た部品)が付属するので、先にそちらで練習できます。

本製品の内容です。

側板ランナーの製品名外側に配置されている細長い部品は、床板の台車付近シルエット向上用部品です。(台車付近の中心線上に4枚接着)

組立例ではこれを取付けているので、車輪と干渉する台車付近の梁を削った際のシルエット低下が避けられますが、カーブ通過はやや制限を受けます。

別途購入品については、本ページ下のマシ29 105〜を参照してください。(プラ内装部品のみ異なります)

スハシ29 103〜を含むスハシ29 100番代は、昭和8〜10年にスロシ38000として15輌が製造され、その一部が28年6月にスハシ29 101〜106となったものです。

スロシ38000形は、基本的にスロシ37950形(のちのスハシ38 6・21〜23)の二重屋根を丸屋根に変更した形式で、二等座席には当時の二等座席車として標準的な転換クロスシートを備え、食堂定員は全室食堂車のスシ37800形(のちのマシ29 101〜など)の30人に対し、18人と少ない点はスロシ37950形と同様ですが、37950形で形態上は残されていた調理室側の出入台が完全になくなりました。

昭和8年製の38000〜38004は車体裾リベットが2列で、9年製の38005〜38010、10年製の38011〜38014の裾リベットは1列に変更されました。また、10年製はベンチレーターが1つ減少しています。(後年に減少と思われる車輌も存在)

登場後は北海道、九州内で使用され、戦時改造で1輌を除いて調理室付座席車のマハシ49(形式標記に小文字でシの記号付)となり、1輌のみスロハ37に改造されましたが、戦災でスロハ37を含む4輌が廃車となりました。

戦後、3輌が連合軍の簡易食堂車スシ39形となり、返還後の昭和24年〜25年に急行用の三等座席・食堂合造車として整備されスハシ37 1・3・4になりました。マハシ49形からも3輌が改造され、スハシ37 2・5・6となっています。これらは昭和28年6月にはスハシ29 101〜106に形式変更され、急行「みちのく」「青葉」「松島」「大雪」「まりも」などで使用されました(スハシ37時代含む)。また、昭和27年には残ったマハシ49を改造してスハシ38 101〜104が登場し、急行「日本海」で使用されました。スハシ38はスハシ29より座席定員を減らし、乗客専務車掌室・食堂従事員室を設けた点などが異なります。

「大雪」「アカシヤ」「まりも」「すずらん」「石狩」で使用されたスハシ29のうち、101・105は36年7月に廃車となり、スハシ29 102は37年3月には工事用宿泊車スヤ39 31に改造され、44年3月にはスル38 1となりましたが、51年11月に廃車となっています。

「吾妻」「松島」で使用されたスハシ29は昭和35年頃に定期運用を失い、103は昭和35年10月に初の和式客車スハ88に改造されて小口団体用として定期列車に増結して使用され、後に青15号に太いクリーム帯という塗色に変わりました。47年3月には新しい和式客車のスロ81・スロフ81が登場したことに伴なってグリーン車に格上げされスロ88となりましたが、50年3月に廃車されました。スハシ29 104・106は、昭和36年3月に廃車となっています。

「日本海」で使用されたスハシ38 101〜104は昭和35年夏に定期運用を失い、36年10月までに廃車されましたが、一足早い同年2月廃車のスハシ38 102は、廃車後に交通科学館での食堂用として全室食堂車に改造してスシ28 301となり、現在も静態保存されています。

K0451 スシ28 101・103〜(スシ37800) 組み立てキット [\3,900+税] 【2021年7月発売】

写真は、特急「さくら」、急行「なにわ」などで使用されたマシ29 101(淡緑5号)としての組立例です。

調理室窓枠は写真のように開状態としても組めます。

●元スシ37800形のうち、リベットの付くスシ28 101・103〜105を模型化。

戦前の特急「富士」「櫻」「燕」「鴎」などで使用されたスシ37800、戦後の特急「へいわ」「つばめ」などで使用されたスシ47、床下冷房や空調蓋の付くマシ29 101などとしても製作できます。

●従来製品よりも調理室側の側板を長くすることで、妻板側面の縦リベットまで再現するなど、外観が向上。

(この構造のため、プラ妻板の雨樋管(縦樋)外側を削る必要があります)

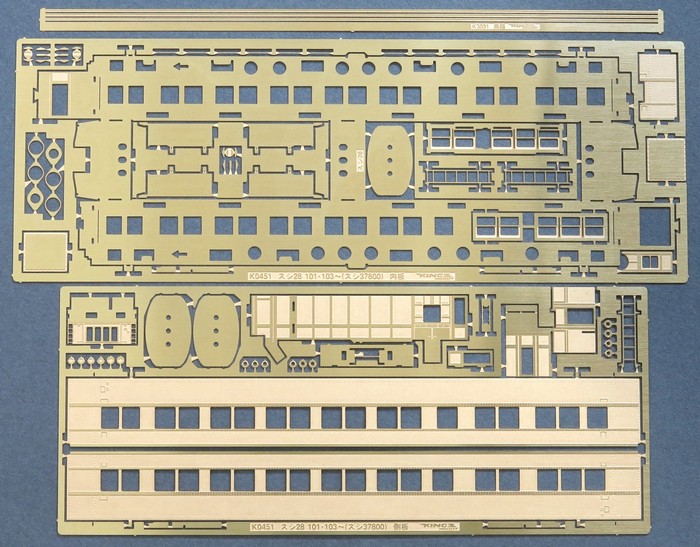

●製品の基本的な構成は「K0457 スハシ29」と同様です。

●車内通路などの仕切が付属。

また、プラ内装部品「K4013 食堂車テーブル・イス」を取付けています。

●スシ28 101・103〜は、旧キングスホビーでも製品化していましたが、最近の客車製品と同様、組み立てやすさ向上などの改良も行っています。

・車体と屋根をネジ止めも可能な構造。(ネジは別売)

・車体外板と内板の貼り合わせの際の位置決めガイドを設けるなど、組み立てやすさにも配慮。

●本製品はハンダ付け推奨ですが、瞬間接着剤・ゴム系接着剤の併用でも組立てできます。

●側板デッキ閉塞部の曲げ部に、Pカッター(プラスチックカッター)でスジ掘りが必要ですが、周囲のランナーに位置決めガイドを付けています。

また、スジ彫り練習用板(下写真左上の、側板端部に似た部品)が付属するので、先にそちらで練習できます。

本製品の内容です。

スハシ29キット同様、調理室を開いた状態の窓枠、床板の台車シルエット向上用部品が付属します。

(こちらの組立例でも取付けています)

別途購入品については、本ページ下のマシ29 105〜を参照してください。

スシ28・マシ29 100番台は、昭和8年にスシ37800形として登場し、10年までに20両が製造され、28年6月にスシ28・マシ29となった形式です。基本的にスシ37740形を丸屋根に変更した車両で、37740形で形態上は残っていたデッキが完全になくなりました。昭和8年製の37800〜37809は、車体裾やシルヘッダー等にリベットが残っていましたが、9年製の37810以降は全溶接となりリベットが完全になくなりました。

登場後は特急「富士」「鴎」や急行17・18列車(名士列車)などで使用され、昭和16年にスシ37 58〜75・77・78(リベット有:58〜67)に形式変更し、さらに戦時改造で一部を除いて調理室付座席車のスハシ48形(形式標記に小文字でシの記号付)となり、戦災で1両(リベット無)が廃車となっています。

昭和20・21・26年にスハシ48形の8両(リベット有:58・60)が連合軍用としてスシ37形に復旧し、この際に大半が冷房取付しています。スハシ48形のまま残っていた車両の一部は部隊輸送用の簡易食堂車スシ39 4や半室食堂車スハシ37 11に改造されましたが、昭和24年にはスシ39 4を含む4両がスシ47形(リベット有:1〜3)として食堂車に復旧しました。スシ47 1〜3は戦後初の特急「へいわ」用に整備した車両ですが、スシ47 11は外国人観光団輸送等のための予備車として整備されました。スシ47形には冷房準備工事も行われ、昭和25年から冷房を取付けています。昭和27年にはスハシ37 11を含む6両がスシ48形(リベット有:11〜15)として食堂車に復旧し、蛍光灯付のためにスシ37形とは別形式とされ、窓配置も若干変更されています。このスシ48形も冷房準備工事が行われましたが、後に実際に冷房を搭載したのは3両にとどまっています。これらの食堂車の復旧と共に、連合軍用のスシ37形も昭和24年以降順次返還されて、特急「はと」などで使用を開始しました。

昭和28年6月の称号改正で、スシ37・スシ47形は冷房付をマシ29形(リベット有:101〜104)に、冷房なしはスシ28形(リベット有:101)に分けられ、いずれも丸屋根車は100番台とされました。マシ29 102〜104は28年夏には冷房を使用したと思われますが、冷房装置をスシ48 13〜15に譲るため、同年に冷房装置を取り外してスシ28103〜105となり、マシ29 102〜104は早くも欠番になりました。スシ28 103〜105の床下機器配置はマシ29当時の冷房関係機器を取り外したものだったため、当初から非冷房のスシ28 101・102とは大きく異なります。なお、冷房装置を譲り受けたスシ48 13〜15は29年にマシ49 1〜3になりました。

その後のスシ28・マシ29形100番代の経過は以下の通りです。(マシ29は101のみ記載)

スシ28 101は、昭和35年まで急行「霧島」などで使用され、同年夏以降は予備車となりましたが、団臨用としてスシ28形の中では最後まで残り、42年8月に廃車となりました。

スシ28 102〜105は、昭和35年まで急行「高千穂」などで使用され、同年6月からスシ28 102〜104は急行「十和田」用となり、スシ28 105は36年3月からスシ28 102〜104と共に「みちのく」「十和田」用となっています。昭和37年6月頃からスシ28 102が急行「鳥海」で使用されましたが、同年9月に廃車となり、スシ28 103〜105は同年10月に定期運用が消滅しました。その後は予備車となりましたが、昭和39年1月にスシ28 105が、39年12月にスシ28 103が、40年3月にスシ28 104が廃車されました。

マシ29 101は急行「西海」「早鞆」「十和田」等で使用されたと思われますが、後に特急「さくら」急行「なにわ」用となって、昭和32年には車体色が淡緑5号の青大将色に変更されました。昭和33年10月からは「なにわ」用となり、後にぶどう色の一般色となりました。昭和35年夏からは急行「阿蘇」で使用され、36年4月頃から予備車となりましたが、同年10月には「阿蘇」定期運用に戻り39年9月まで使用されました。その後、昭和41年1月に廃車となりました。

K0452 マシ29 105〜(スシ37810〜) 組み立てキット [\3,400+税] 【2018年7月発売】

※キングスホビー旧製品と異なり、台車のほか、屋根や床下機器などのパーツも別売となります。(別途購入品参照)

マシ29の晩年、戦前製食堂車としては稀な青15号塗色となって急行「玄海」で使用された、マシ29 110・201としての組立例です。

マシ29 100番代は、標準的なぶどう色1号・2号のほかに、この組立て例の青15号や、淡緑5号(青大将)の車両も存在しました。

車内にプラ内装部品「K4013 食堂車テーブル・イス」を取付けました。

上写真のように斜めから眺めると、テーブルなどがよく見えます。

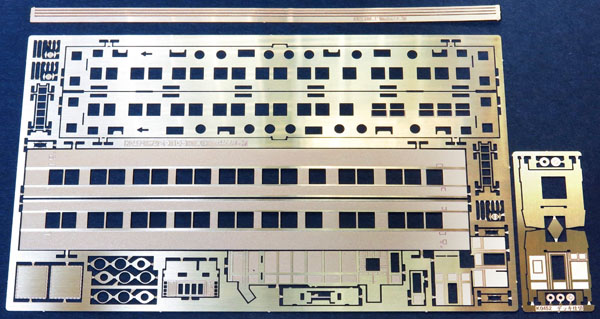

調理室などの仕切も付属します。

また、屋根上は空調蓋や大小ベンチレーター、屋根水槽水口と足止めなど、冷房付の食堂車ならでは特徴的な配置となっています。

車体(妻板以外)と雨樋、車内の各種仕切、空調蓋、床下冷房、ハシゴ、屋根ステップ、屋根水槽水口は真鍮エッチング板で、本製品に付属します。

妻板・屋根・床板、床下機器、ベンチレーターはプラ製で、別途購入品になります。

本製品は、基本的にキングスホビーの客車キット再生産ですが、車体外板と内板の貼り合わせの際の位置決めガイドを設け、組立てやすくなるよう手直ししたほか、屋根水槽水口を追加しました。

●スシ37800形として登場し、戦前は特急「富士」「燕」「鴎」などに、戦後は特急「さくら」「さちかぜ」や急行「西海」「筑紫」「なにわ」「瀬戸」「玄海」「十和田」などに使用されたマシ29 100番台の内、リベットがないマシ29 105〜110・201を製品化。非冷房のスシ37800(スシ37810〜37817・37819・37820)やスシ28 102などとしても製作できます。

●本製品はハンダ付け推奨ですが、瞬間接着剤・ゴム系接着剤の併用でも組立てできます。

●車内の通路仕切が付属。

本キットの内容です。

別途購入品

【屋根・床板】

K4030 丸屋根客車屋根セット (2輌分入)

または K4033 切妻・丸屋根客車屋根セット (各1輌分入)

【床下機器】

K4034 客車床下機器セット (2輌分入)

【ベンチレーター】

K4037 ガラベンセット (ガラベン 40ヶ、食堂車用ガラベン 各2輌分入) (通常のガラベンは、スシ37800など空調蓋なしで製作の場合のみ必要)

または K4023 食堂車用ガラベン・電動発電機 (各3輌分入) (空調蓋付のマシ29の場合、これのみでも可)

【台車】

K3060 プラ床板用TR73台車

●各社 片側絶縁車輪 6ヶ必要 (中空軸車輪の場合、台車側梁と枕梁の間をテープ等で絶縁し、台車片側は「K3502 プラネジ」で固定)

●各種カプラー いずれか2ヶ必要

KATO製 カトーカプラーN(黒) 11-702(20ヶ入)

マグネマティックカプラーMT10 11-711(4ヶ入)

GM または KATO製 アーノルドカプラー(要スプリング)

【内装】

K4013 食堂車テーブル・イス (2輌分入) (スハ88・スロ88以外必要)

K4003 転換クロスシート (スロシ38005〜に必要)

K4005 普通車用ボックスシート (スハシ29・スハシ38に必要)

【インレタ】

□形式

K3062 優等寝台/食堂車(丸屋根)用インレタ (スシ28 102・104、マシ29 101・201、スハシ29 103・スハシ38 101用 各1輌分)

K3084 名士列車インレタ (スシ37804 1輌分)

K3094 不定期燕インレタ (スシ37805 1輌分)

K3051 へいわ用インレタ (スシ47 2用 1輌分入)

□窓下の標記類など[白]

K3065 等級標記他インレタ(白)

【幌】

GM製 (8611) 貫通幌(客車・旧国型 ブラック) (10ヶ入)

【窓セル】 透明プラ板、塩ビ板など

(任意)

【別貼り ウインドシル・ヘッダー】

K3103 ウインドシルA(幅広) (7.5輌分入)

K3105 ウインドヘッダー (9輌分入)

【屋根取付ネジ】 ※マシ29 105〜は不要 ※スハシ29 103〜、スシ28 101・103〜でも屋根を接着で固定する場合は不要

エコー製 B1421S ナベ頭 M1.4×2mm長 (20本入)

入手困難な方にはキングス製ネジもご用意しました。 →K3101 屋根取付ネジ(M1.4×2mmネジ(1種)) (10本入)

マシ29 105〜を含むマシ29 100番台は、昭和8年にスシ37800形として登場し昭和10年までに20輌が製造され、昭和28年6月にマシ29 100番台となったものです。

基本的にスシ37740形(のちのマシ29 1〜4)の二重屋根を丸屋根に変更した車輌で、37740形で形態上は残されていたデッキが完全になくなっています。昭和8年製の37800〜37809は、車体裾やシル・ヘッダーなどにリベットが残っていましたが、昭和9・10年製の37810〜37817・37819・37820は全溶接となり、リベットが完全になくなりました。

登場後は特急「富士」「燕」「鴎」や急行17・18列車(名士列車)などで使用され、昭和16年にスシ37 58〜75・77・78(リベットなし:68〜)に形式変更、さらに戦時改造で一部を除いて調理室付座席車のスハシ48形(形式標記に小文字でシの記号付)となり、戦災で1輌(リベットなし)が廃車となっています。

昭和20・21・26年にスハシ48形の8輌(リベットなし:6輌)が連合軍用としてスシ37形に復旧し、この際に大部分の車輌が冷房を取付けています。スハシ48形のまま残っていた車輌も昭和24年にスシ47形として、昭和27年にはスシ48形として食堂車に復旧しました。スシ47形の内、スシ47 1〜3(リベット付)は戦後初の特急「へいわ」用に整備した車輌ですが、スシ47 11(リベットなし)は連合軍接収時に調理室が拡大され、車端の乗客専務車掌室・喫煙室がなくなっていたため、外国人観光団輸送等のための予備車として整備されました。また、スシ48形は蛍光灯付のためにスシ37形とは別形式とされ、窓配置も若干変更されています。

連合軍用のスシ37形は昭和24年以降、順次返還されて特急「はと」などに使用され、スシ37・スシ47形は昭和28年6月の称号改正で、冷房付きはマシ29形(リベットなし:105〜110・201)に、冷房なしがスシ28形(リベットなし:102)に分けられ、いずれも丸屋根車は100番台とされましたが、マシ29 201は元スシ47 11で、室内配置が他の車輌と異なるために200番台とされました。このマシ29 201は昭和33年に他の車輌と同様の室内配置に改造されています。

マシ29 100番台(マシ29 201含む)は、特急「さちかぜ」や急行「瀬戸」「西海」「筑紫」「さつま」「十和田」などに使用され、昭和32年から特急「さくら」・急行「なにわ」に使用されたマシ29 101・107は淡緑5号の青大将色に変更された他、晩年に急行「玄海」で使用された3輌の内、マシ29 109はぶどう色2号のままでしたが、マシ29 110・201は編成他車との塗色を統一するために近代化改造車と同じ青15号に変更されました。

スシ28 100番台は、急行「高千穂」「みちのく」「十和田」などに使用され、昭和42年までに廃車となり、マシ29100番台も昭和43年までに廃車となり、マシ29 107は昭和40年の廃車後、交通科学博物館に、スシ28 102は昭和37年の廃車後、青梅鉄道公園に静態保存されましたが、いずれも後に解体されて現存しません。

マシ29として未塗装で組立てた状態です。

●編成例

■急行 「玄海」 昭和42年3月 [京都−長崎] 207・208列車

←長崎方面

| マニ60 351〜 |

マニ36 元オロ35 |

スハフ42 | オロネ10 |

スロ54 冷改車 |

スロフ53 | マシ29 105〜 |

スハネ16 | スハネ16 | スハネ16 | ナハ11 | ナハ11 | ナハ11 | スハフ42 | スハフ42 |

| 京都-博多 | ||||||||||||||

客車の塗色はマニ以外青15号(スロ・オロネは淡緑帯)、マニはぶどう色2号、マシ29はぶどう色の場合あり(マシ29 2・109)

■リンク

アルモデル

キングスホビーアーカイブ

アルモデル キングスホビー製品ページ